廉州杂诗 其十二

廉州杂诗 其十二朗读殷勤求孔雀,迢递自防城。

五岁金花满,三年小尾成。

文章聊自喜,饮啄不须惊。

莫使珠毛损,樊笼足寄情。

摘要

屈大均的《廉州杂诗 其十二》是明末清初遗民诗人创作的组诗之一,以白雉意象寄托故国情怀。诗中“炎方虽尔贡,难得比越裳”暗指南明政权在岭南的艰难处境,借周成王时越裳国献白雉的典故,既表达对明朝正统的追思,又暗含对现实政治衰微的批判。后两句“不是周家德,谁先致白祥”以反问形式深化主题,将白雉作为祥瑞的象征与道德伦理相连,既是对前朝覆灭的反思,亦隐含对文化道统的坚守。全诗通过历史意象的巧妙化用,在咏物中融入深沉的家国之痛,体现了屈大均作为遗民诗人“以诗存史”的创作特点,其语言凝练而意蕴丰厚,展现了岭南诗派雄直诗风与遗民精神的结合。

DeepSeek赏析

这首五律以孔雀为喻,展现了文人隐逸自适的情怀。前两联写孔雀远徙而来,历经岁月而羽毛渐丰,暗喻作者历经沧桑而文采渐盛。颈联"文章聊自喜"点明主旨,表达对文学创作的自信与自足。尾联以"樊笼足寄情"作结,既是对孔雀的怜惜,更是对自身处境的写照,虽身在樊笼却能在文学中获得精神自由。全诗托物言志,语言含蓄隽永,将文人淡泊名利、寄情笔墨的志趣表现得淋漓尽致。

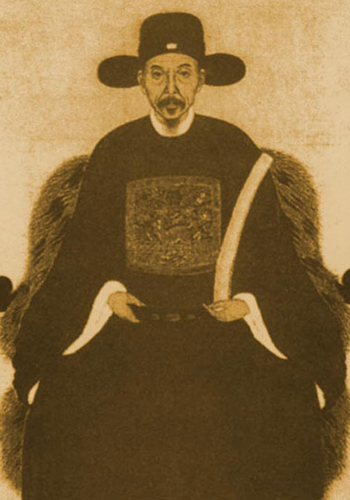

屈大均(1630—1696)明末清初著名学者、诗人,与陈恭尹、梁佩兰并称“岭南三大家”,有“广东徐霞客”的美称。字翁山、介子,号莱圃,汉族,广东番禺人。曾与魏耕等进行反请活动。后为僧,中年仍改儒服。诗有李白、屈原的遗风,著作多毁于雍正、乾隆两朝,后人辑有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称“屈沱五书”。