游灵山护国禅院作 其十

游灵山护国禅院作 其十朗读寒钟声送暮云飞,铜绣桥边客棹归。

极目隔江烟树里,峡山孤塔上斜晖。

摘要

丘逢甲《游灵山护国禅院作 其十》是其在清末国势衰微、台湾割让后创作的诗作,体现了诗人深沉的忧国情怀与对精神解脱的追寻。诗中“劫火难烧一炷香”以佛教意象暗喻民族精神不灭,“佛光犹放五分芒”则借佛寺景象寄托对家国未来的渺茫希望。后两句“荒山梦断闻笙鹤,粟雨堂空劫凤凰”通过描绘禅院空寂之景,抒发了诗人对故土沦丧的痛楚与乱世飘零的孤寂。整首诗将个人生命体验与时代苦难相融合,在空灵禅意中包裹着炽热的爱国赤忱,展现了丘逢甲诗歌“沉郁苍凉”的典型风格,被后世视为近代台湾遗民诗的重要代表作。

DeepSeek赏析

这首七绝以黄昏时分江畔的钟声起笔,通过"寒钟""暮云"营造出苍茫的意境。次句"铜绣桥边"点出游子返程,桥的斑驳暗示岁月流逝。后两句将视线推向远方,隔江烟树中孤塔独立,斜晖映照下更显寂寥。全诗以简练的笔触勾勒出萧瑟秋景,钟声与孤塔相映,游子与斜晖相对,在时空交错的画面中,寄托了诗人对人生漂泊的深沉感慨。末句"上斜晖"三字尤为精妙,既写实景又暗含时光流逝之意,余韵悠长。

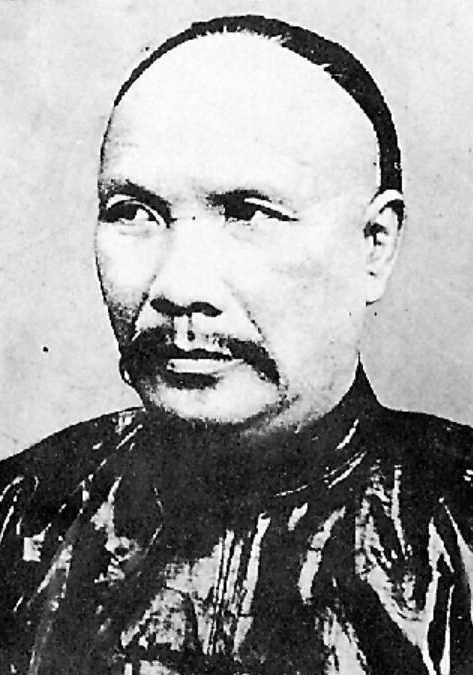

丘逢甲(1864年~1912年)近代诗人。字仙根,又字吉甫,号蛰庵、仲阏、华严子,别署海东遗民、南武山人、仓海君。辛亥革命后以仓海为名。祖籍嘉应镇平(今广东蕉岭)。同治三年(1864年)生于台湾彰化,光绪十四年(1887年)中举人,光绪十五年登进士(1889年),授任工部主事。但丘逢甲无意在京做官返回台湾,到台湾台中衡文书院担任主讲,后又于台湾的台南和嘉义教育新学。

丘逢甲名诗推荐

诗词推荐

- 登岳阳楼唐代:杜甫

- 次北固山下唐代:王湾

- 山居秋暝唐代:王维

- 黄鹤楼送孟浩然之广陵唐代:李白

- 早发白帝城 / 白帝下江陵唐代:李白