塞上曲·其一

塞上曲·其一朗读蝉鸣空桑林,八月萧关道。

出塞入塞寒,处处黄芦草。

从来幽并客,皆共尘沙老。

莫学游侠儿,矜夸紫骝好。

摘要

王昌龄的《塞上曲·其一》创作于唐代,源于诗人亲历边疆战争的背景,反映当时战士的生活现实。诗中描绘“蝉鸣空桑林,八月萧关道”等荒凉景象,展现战士出塞入塞的艰辛。表达了对“幽并客”等边疆勇士的敬意与同情,批判“游侠儿”只重个人荣耀而忽视国家安危的轻浮行为,思想深刻,呼吁珍视奉献精神。历史上,这首诗被誉为边塞诗经典,语言精炼,情感真挚,是王昌龄的代表作,在中国文学史上影响深远,奠定边塞诗派的重要地位。

诗词大意

译文

知了在枯秃的桑林鸣叫,八月的萧关道气爽秋高。

出塞后再入塞气候变冷,关内关外尽是黄黄芦草。

自古来河北山西的豪杰,都与尘土黄沙伴随到老。

莫学那自恃勇武游侠儿,自鸣不凡地把骏马夸耀。

DeepSeek赏析

王昌龄这首《塞下曲》以简练的笔触勾勒出边塞荒凉的秋景。诗人从听觉入手,"蝉鸣空桑林"一句既点明时节,又以"空"字暗示人烟稀少。"八月萧关道"则点明地点,萧索之意扑面而来。中间两联写塞外景象,"出塞入塞寒"的往复句式强化了边关的寒意,黄芦草更显荒芜。"皆共尘沙老"一句道尽戍边将士的悲凉命运。最后两句以劝诫口吻作结,反对轻浮的游侠作风,与前文形成鲜明对比。全诗语言质朴,意境苍凉,展现了诗人对边关将士的深切同情。

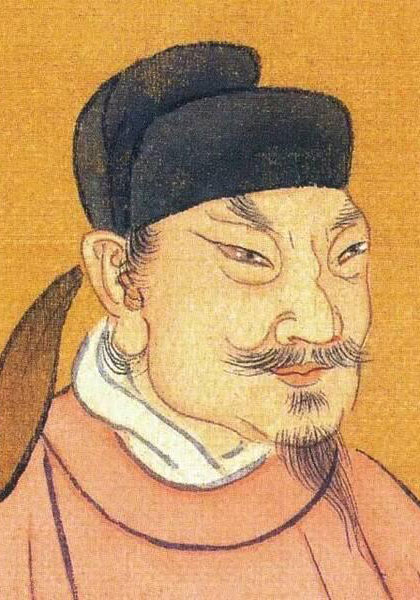

王昌龄 (698— 756),字少伯,河东晋阳(今山西太原)人。盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。早年贫贱,困于农耕,年近不惑,始中进士。初任秘书省校书郎,又中博学宏辞,授汜水尉,因事贬岭南。与李白、高适、王维、王之涣、岑参等交厚。开元末返长安,改授江宁丞。被谤谪龙标尉。安史乱起,为刺史闾丘所杀。其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著,有“诗家夫子王江宁”之誉(亦有“诗家天子王江宁”的说法)。

王昌龄名诗推荐

诗词推荐

- 登岳阳楼唐代:杜甫

- 次北固山下唐代:王湾

- 山居秋暝唐代:王维

- 黄鹤楼送孟浩然之广陵唐代:李白

- 早发白帝城 / 白帝下江陵唐代:李白