牡丹诗二十首 其三

牡丹诗二十首 其三朗读唤回三十六宫春,万种千名色顿新。

种遍长安无旧品,果然单父是花神。

摘要

丘逢甲的《牡丹诗二十首 其三》创作于甲午战争后台湾沦陷时期。诗人借牡丹抒写故国之思与亡土之痛,以“故国名花”起笔,将牡丹拟作泪染胭脂、血凝精魄的遗民形象。诗中“美人”意象既喻牡丹风骨,更暗指不屈的台湾志士,“独立东风”之态彰显孤忠气节。全诗托物言志,将国破之悲融入花魂,以凄艳笔触传递收复河山的执着信念,被后世誉为“以血泪浇灌的爱国诗篇”,展现了近代台湾爱国诗人的精神标高。

DeepSeek赏析

这首诗以饱满的笔触描绘了花神眷顾下的长安春色。"唤回"二字开篇便赋予花神神奇的力量,将三十六宫春光尽数召回。"万种千名"极言花卉品种之繁多,"色顿新"则突显其焕然一新的绚丽色彩。后两句以对比手法,既写长安花事之盛,又暗赞单父种花技艺之精湛。全诗语言凝练,意境开阔,将花神降临的盛况写得淋漓尽致,展现了诗人对美好春光的无限向往与赞叹。

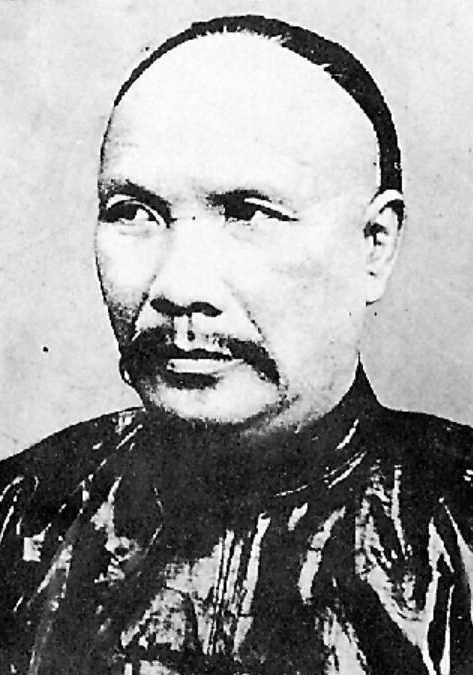

丘逢甲(1864年~1912年)近代诗人。字仙根,又字吉甫,号蛰庵、仲阏、华严子,别署海东遗民、南武山人、仓海君。辛亥革命后以仓海为名。祖籍嘉应镇平(今广东蕉岭)。同治三年(1864年)生于台湾彰化,光绪十四年(1887年)中举人,光绪十五年登进士(1889年),授任工部主事。但丘逢甲无意在京做官返回台湾,到台湾台中衡文书院担任主讲,后又于台湾的台南和嘉义教育新学。

丘逢甲名诗推荐

诗词推荐

- 登岳阳楼唐代:杜甫

- 次北固山下唐代:王湾

- 山居秋暝唐代:王维

- 黄鹤楼送孟浩然之广陵唐代:李白

- 早发白帝城 / 白帝下江陵唐代:李白