夜归鹿门山歌 / 夜归鹿门歌

夜归鹿门山歌 / 夜归鹿门歌朗读山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,惟有幽人自来去。

摘要

《夜归鹿门歌》是唐代诗人孟浩然的代表作,创作于其隐居鹿门山时期。此诗描绘诗人黄昏归隐鹿门山途中的所见所感,通过"山寺钟鸣""渡头争渡""月照烟树""岩扉松径"等意象的对比,勾勒出喧闹尘世与清幽山林的鲜明反差。"人随沙岸向江村"的世俗场景与"余亦乘舟归鹿门"的超然姿态,暗含诗人对隐逸生活的自觉选择。末联借庞公采药典故,以"唯有幽人自来去"的孤高形象收束,将归隐心境融入朦胧月色与寂寥山景之中。全诗笔触空灵超逸,在时空转换间展现对山水自然的沉浸式体验,凸显了诗人不慕荣利、寄情林泉的隐士情怀,被誉为盛唐山水田园诗中以禅意写隐逸的典范之作。

DeepSeek赏析

孟浩然《夜归鹿门歌》以清幽之笔勾勒出一幅黄昏归隐图。诗中时空流转自然,从渡口喧嚣到山寺幽寂,通过"钟鸣"、"争渡"的动与"月照"、"寂寥"的静形成鲜明对比。诗人以"幽人"自况,暗含对庞德公隐逸生活的向往。"岩扉松径"的意象营造出超然物外的意境,而"自来去"三字更显闲适自在。全诗语言简净,意境空灵,在看似平实的叙事中寄寓着诗人高洁的情怀与隐逸之志,体现了盛唐山水田园诗派的典型风格。

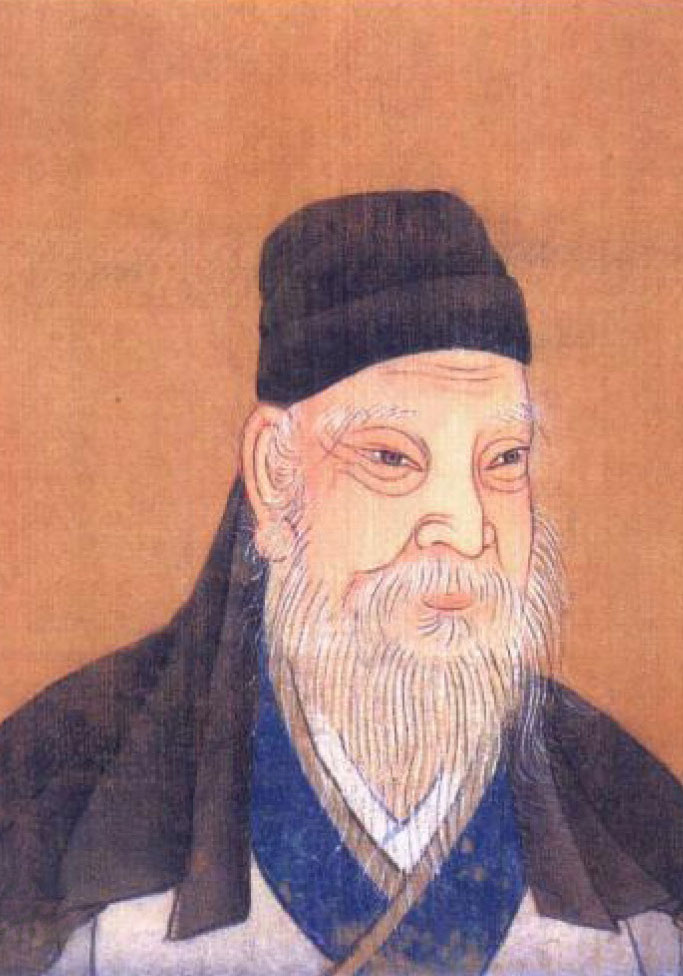

孟浩然(689-740),男,汉族,唐代诗人。本名不详(一说名浩),字浩然,襄州襄阳(今湖北襄阳)人,世称“孟襄阳”。浩然,少好节义,喜济人患难,工于诗。年四十游京师,唐玄宗诏咏其诗,至“不才明主弃”之语,玄宗谓:“卿自不求仕,朕未尝弃卿,奈何诬我?”因放还未仕,后隐居鹿门山,著诗二百余首。孟浩然与另一位山水田园诗人王维合称为“王孟”。

诗词推荐

- 登岳阳楼唐代:杜甫

- 次北固山下唐代:王湾

- 山居秋暝唐代:王维

- 黄鹤楼送孟浩然之广陵唐代:李白

- 早发白帝城 / 白帝下江陵唐代:李白